こんにちは、ふじきです。

何気に気になって「トラックドライバー ペットボトル」というキーワードで検索してみると、ちょっとドキッとするような内容と日々の業務に欠かせない情報が一緒に出てきて複雑ですよね。

いわゆる「黄金のペットボトル」と呼ばれる、尿入りペットボトルの不法投棄といった社会問題から、多くの真面目なドライバーが高速道路やコンビニでトイレに困っている実態まで明らかになってきます。物流の現場が直面する、かなり深刻な話だと思います。

でも、それだけじゃないと思います。長時間の運転を支えるドライバーにとって、ペットボトル飲料は日々の業務に欠かせない「相棒」でもありますからね。適切な水分補給のため、あるいは強烈な眠気覚ましのために、うまく活用している方も多いはずです。

この記事では、そうした社会問題としての側面と、ドライバーの車内環境を快適にする「活用術」としての側面、その両方から「トラックドライバーとペットボトル」のリアルを深掘りしてみます。車載の保冷庫や便利な湯沸かしポットの話から、ドリンクホルダーやゴミ箱事情まで、現場目線でまとめてみました。

この記事を読むことで、以下の点について理解を深めることができます。

- ペットボトルが社会問題とされる背景

- ドライバーがトイレで困る構造的な理由

- 安全運転のための水分補給と眠気対策

- ペットボトルを快適に使う車内グッズ

トラックドライバーのペットボトル問題とは

まず、このキーワードで検索したときに一番多く目にする、社会問題としての側面から見ていきたいと思います。これは一部の人の問題でありながら、業界全体の構造的な課題も隠れている、とても根深いテーマなんですよね。

黄金のペットボトルという社会問題

「黄金のペットボトル」、この言葉を聞いたことがある方も多いかもしれません。これは、ドライバーが運転中にやむを得ず車内で排尿した、尿入りのペットボトルを指す俗称です 。インターネット上でもこの不法投棄がたびたび話題になり、「しゃれた名前だが非常に不衛生」と言われるように、現場でも深刻な問題として認識されています。

本当に深刻なのは、これらが適切に処理されず、不法に投棄されている実態があることです。投棄場所は、幹線道路沿いの草むらや、高速道路のサービスエリア(SA)・パーキングエリア(PA)のゴミ箱周辺、さらには荷受先や荷下ろし先の敷地周囲など、多岐にわたります。

この問題の根深さを示す例として、大阪のトラックステーション(TS)では、あまりの不法投棄の多さに、あえて「黄金のペットボトル」専用の捨て場を示す表示を設置した事例も報告されているほどです 。

もちろん、ここで強く強調しておきたいのは、大多数のトラックドライバーはプロとして、こんな問題とは無縁だということです。多くの真面目なドライバーは、走行ルートや休憩場所を綿密に計画し、水分の摂取量を調整したり、後述する携帯トイレを使ったりして適切に処理しています。

それだけに、一部の不適切な行為によって業界全体が「モラルが低い」といった偏見の目で見られてしまうのは、誠実に業務を遂行している大多数のドライバーにとって、本当に残念なことだなと感じますね。

尿入りペットボトルの不法投棄と罰則

この尿入りペットボトルを捨てる行為、単なる「ポイ捨て」や「マナー違反」では済みません。これは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」の第16条(投棄禁止)に違反する、明確な「不法投棄」という犯罪行為です。

この法律は、私たちの生活環境を清潔に保つための重要なルールであり、違反者には私たちが想像するよりもずっと厳しい罰則が定められています。

【廃棄物処理法による罰則(不法投棄)】

- 個人の場合: 5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方

- 法人の場合: 最大で3億円以下の罰金

これは、廃棄物の不法焼却と同等に重い罰則であり、不法投棄の未遂であっても処罰の対象となります。ドライバー個人の問題だけでなく、運送事業者(法人)が関与したとみなされれば、会社の存続にも関わりかねない重大なコンプライアンス違反です。

※これは法律に基づく情報(出典:環境省「不法投棄等の現状」)ですが、非常に重大な内容です。正確な法的解釈や詳細については、必ず弁護士などの専門家にご相談ください。

トイレを我慢するドライバーの健康被害

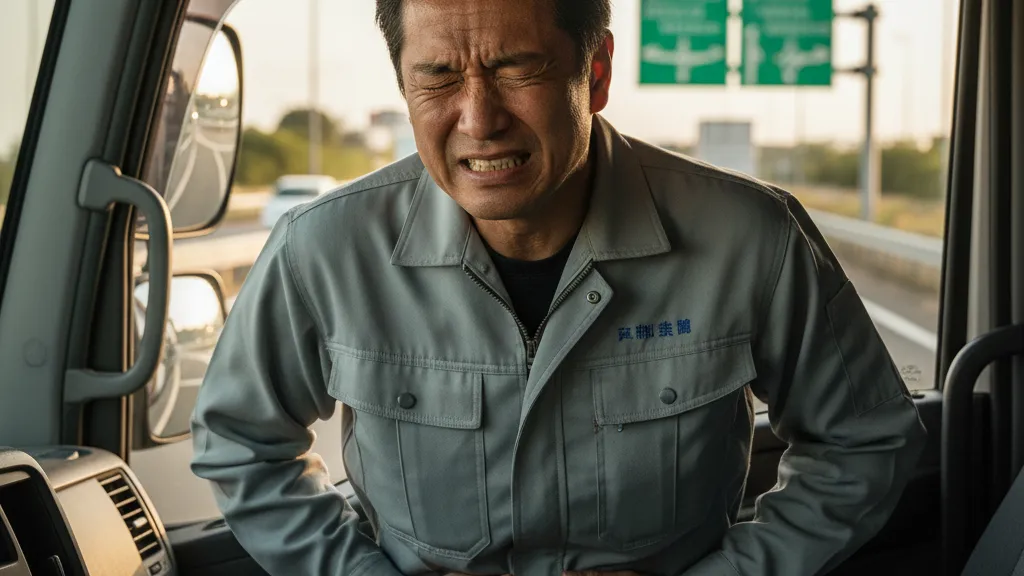

そもそも、なぜ罰則のリスクを冒してまで、車内で用を足さなければならないほど我慢してしまうのか。その背景には、ドライバーが直面する「トイレに行けない」という深刻な状況があります。

ですが、生理現象である尿意を恒常的に我慢し続けることは、ドライバー自身の健康に直結する非常に大きなリスクを伴います。

代表的な健康リスクとして、膀胱炎の発症が挙げられます。尿を我慢し続けることで膀胱内に細菌が繁殖しやすくなるためです。さらに、膀胱炎が悪化すると、腎盂腎炎など、より深刻な腎臓の病気につながる可能性もゼロではありません。

特に夜間、睡眠中や長距離運転中に尿意を我慢するのは危険とされています。睡眠の質が低下し、翌日の運転に必要な集中力が散漫になる恐れもあります。

また、トラックドライバーは業界全体として高齢化の傾向があり、加齢と共に頻尿の症状が出やすくなるとも言われます。この生理的な変化と、「駐車スペース不足でトイレに行けない」という物理的な制約が組み合わさることで、健康被害のリスクはさらに高まってしまうわけです。

健康はドライバーにとって何物にも代えがたい資本です。もし気になる症状がある場合は、絶対に我慢せず、早めに医療機関を受診するようにしてくださいね。

高速やコンビニでトイレに困る理由

「黄金のペットボトル」問題は、個人のモラルだけで片付けられない、物流業界が抱える「構造的な問題」が背景にあると、私は考えています。

高速道路(SA/PA)の事情

まず、高速道路の状況です。近年、ドライバーの安全確保や働き方改革の一環として、「430休憩」(4時間運転するごとに30分の休憩)といったコンプライアンスが強化されています。

これは安全を守るために非常に重要なことなんですが、結果として多くのドライバーが法律を守るために同じ時間帯に一斉に休憩を取る必要が出てきました。その集中した需要に、SA・PAの大型車駐車マスの供給が追いついていないんです。

「法律(430)を守るために休憩したいのに、駐車マスが満車で駐車できず、トイレにも行けない」という、深刻なジレンマが発生しているわけですね。

もちろん、NEXCO各社もこの問題を座視しているわけではなく、大型車駐車マスの拡充(2023年度に約630台、2024年度に約560台予定など)を継続的に進めてくれています。しかし、問題の本質は駐車マスの「総数」だけでなく、特定の時間帯に需要が飽和する「集中」にあるため、インフラ増強が需要の集中に追いつかず「いたちごっこ」になっている可能性もありそうです。

一般道(コンビニなど)の事情

高速を降りても状況は厳しいです。コンビニは非常にありがたい存在ですが、そもそも大型トラックが駐車できる広いスペースを備えた店舗は限られています。駐車できたとしても、長時間の駐車とみなされないか気が引けてしまい、ゆっくりトイレを借りにくいという心理的な側面もあるかもしれません。

さらに深刻なのが「荷待ち」の問題です。ドライバーは、荷受先や荷下ろし先の敷地周辺で、長時間の待機を強いられることがありますが、その待機場所でドライバーが利用できるトイレが提供されていない、あるいは存在しないケースも少なくありません。

加えて、家庭ごみの持ち込み問題対策などの理由で、全国的に公園や公共の場のごみ箱が撤去された結果、飲み終わった飲料のペットボトルを適切に捨てる場所も減少しており、車内環境の悪化に拍車をかけています。

携帯トイレやトイレアプリの活用法

こうした深刻なトイレ問題に対して、ドライバー自身や業界団体による現実的な解決策(ソリューション)も進んでいます。

携帯トイレの活用

最も直接的かつ現実的な対策は、携帯トイレや簡易トイレを車内に常備し、適切に使用・処理することです。この問題の深刻さを受け、全日本トラック協会(全ト協)も、都道府県トラック協会への助成事業を創設し、トラックドライバーへの携帯トイレの配布を推進しています。

今はいろいろなタイプが市販されていますね。大手カー用品店員が推奨する製品もあり、用途に応じて選択が可能です。

【携帯トイレ・簡易トイレのタイプ別比較】

| タイプ | 特徴 | メリット | デメリット | 処理方法(例) |

|---|---|---|---|---|

| 凝固剤タイプ | 尿をジェル状に固める粉末(凝固剤)を使用する。 | ・防臭性が高い製品が多い ・こぼれにくい ・コンパクトに保管可能 | ・使用時に粉末を振りかける手間がある ・容量に限界がある | 水分を完全に吸わせきり、袋を密閉して可燃ごみとして廃棄(自治体のルール要確認) |

| 吸収シートタイプ | 高分子吸収シートが内蔵された袋を使用する。 | ・開けてすぐに使える手軽さ ・比較的安価な製品もある | ・凝固剤タイプに比べると防臭性が劣る場合がある | 凝固剤タイプと同様に、袋を密閉して可燃ごみとして廃棄(自治体のルール要確認) |

| ボトルタイプ | 尿を受け止めるための専用ボトル(例:750ml)[10]。男女兼用や女性専用の形状がある。 | ・繰り返し使用できるため経済的 ・大容量の製品がある | ・使用後の洗浄が必要 ・洗浄できる場所まで「尿を液体(黄金のペットボトル状態)」のまま車内で保管する必要がある | ボトルが満杯になったら、トイレ(例:TS、SA/PA)で中身を廃棄し、洗浄して再利用する。 |

| 折りたたみ便座 | 簡易的な便座(例:ポータブルジョン2)。凝固剤タイプや吸収タイプの袋と組み合わせて使用する。 | ・より安定した姿勢で使用できる ・大便にも対応可能な製品が多い | ・車内での設置スペースと保管場所が必要 ・他のタイプより高価 | 袋部分は他のタイプと同様。便座は折りたたんで保管する。 |

ただし、携帯トイレを導入する上での本当の課題は、製品の入手性よりも「使用後の処理・保管」だと感じます。ドライバーはキャビン(運転席・寝台)という限られた空間で生活と業務を行っています。

使用済みの排泄物が入った袋を、次にゴミ箱のある休憩所に着くまで車内に保管し続けることには、衛生面や特に夏場の臭気など、強い抵抗感が伴いますよね。製品を選定する際には、容量や価格だけでなく、「防臭性」や「処理の容易さ(可燃ごみとして捨てられるか)」が極めて重要な判断基準になりそうです。

そして何より、使用後の処理は製品の指示や自治体のルールに必ず従ってください。携帯トイレを使ったとしても、それを不法投棄しては全く意味がありませんからね。

トイレアプリ・施設の活用

インフラ不足が背景にあるとはいえ、利用可能なトイレ設備を効率的に見つけ出すことも重要な対策です。近年のIT技術は、この問題の解決に大きく貢献しています。

NAVITIMEが提供する「トラックカーナビ」のような、トラックドライバー専用のナビゲーションアプリ は、一般のナビアプリにはない機能を提供しています。特に「トラック駐車場所検索機能」や「大型トラック休憩所表示機能」は、トイレ休憩が可能な場所(コンビニ、SA/PA)を、駐車スペースの有無という観点で効率的に探すうえで非常に有効です。

また、全国に設置されているトラックステーション(TS)もドライバーの強い味方です。多くの場合、トラック専用の広大な駐車場と共に、24時間利用可能なトイレが完備されています(例:札幌TS、苫小牧TS)。こうした施設の情報を、専用ナビアプリやトイレの場所を共有する地図アプリなどで事前に把握しておくことが、トイレ不安の解消につながりますね。

トラックドライバーのペットボトル活用術

さて、ここからはもう一つの検索意図である「飲料」としてのペットボトルに焦点を当てます。これは、ドライバーの健康維持と安全運転に直結する、まさに「生命線」とも言えるトピックです。過酷な車内環境を少しでも快適にし、安全運転につなげるためのアイテムは、私もすごく興味がある分野です。

水分補給におすすめの飲み物

特に夏の長距離ドライバーにとって、適切な水分補給は熱中症予防と安全運転のために不可欠です。車内は高温になりやすく、本人が気づかないうちに脱水症状が進行することもあります。

脱水症状は、めまいや倦怠感だけでなく、集中力や判断力の著しい低下を引き起こします。これは、一瞬の判断ミスが重大事故につながりかねないトラックの運転において、絶対に避けなければならない事態です。

純粋な水分・ミネラル補給を目的とする場合、最も推奨されるのは「カフェイン不使用のスポーツドリンク」や水、麦茶などです。

意外かもしれませんが、コーヒーや緑茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインには利尿作用があります。そのため、水分補給のつもりで飲むと、かえって体内の水分が排出され、脱水を促してしまう可能性があるんですね。

純粋な「水分補給」と、次のテーマである「眠気覚まし」は、目的を分けて飲み物を戦略的に使い分けるのが、プロの自己管理術と言えるかもしれませんね。

眠気覚ましのコーヒーやエナジードリンク

とはいえ、トラックドライバーにとって最大の敵の一つである「眠気」に対処するため、カフェイン系飲料は定番の対策アイテムです。コンビニエンスストアなどで手軽に入手できるコーヒーやエナジードリンクは、多くのドライバーにとってまさに「御用達」のアイテムとなっています。

ただし、この「相棒」とも言えるカフェインの摂取には、いくつか注意点があります。

カフェインの過剰摂取リスク

カフェインを一度に大量に摂取すると、動悸、頭痛、めまい、吐き気などを引き起こす可能性があります。安全な摂取量の目安として、健康な成人で1日あたり400mg(一般的なドリップコーヒー約4杯分)以内とされていますが、これはあくまで目安で個人差が非常に大きいです。

エナジードリンクの場合は、カフェイン含有量が製品によってまちまちであり、糖分も非常に多く含まれているため、飲み過ぎは肥満や糖尿病のリスクにもつながります。ご自身の体調と相談しながら、摂取量をコントロールすることが大切ですね。

効果の持続時間と「ジレンマ」

カフェインの効果は、摂取後30分から1時間程度で現れ、その持続時間には個人差があります。効果が薄れてくるタイミングを把握し、次の休憩の計画などに活かすことが重要です。

ここで、ドライバーは日々、深刻な「トレードオフ(ジレンマ)」に直面することになります。

【ドライバーの水分補給ジレンマ】

- 安全運転(覚醒)のためには、カフェインを摂取して眠気を覚ます必要がある。

- しかし、カフェインには利尿作用があり、トイレが近くなる。

- トイレが近くなると、前述したインフラ不足(駐車マス不足)により、「トイレに行けない」リスクが高まる。

- 我慢すれば健康被害のリスク、やむを得ず車内で処理すれば「黄金のペットボトル」問題に直結してしまう…。

- かといって、このジレンマを恐れて水分摂取自体を控えてしまうと、脱水症状や眠気のリスクが高まり、それもまた安全運転を脅かす。

この複雑なジレンマをどう乗り切るかが、日々の大きな課題なんですよね。

車載保冷庫でペットボトルを冷やす

このジレンマを解決するヒントが、車内アメニティの充実にあります。飲料を「戦略的」に管理する環境を整えることです。

まず、常時行う「水分補給」を支えるのが、車載用(ポータブル)冷蔵庫・保冷庫です。トラックの電源(DC24V)に対応した製品が多数市販されています(12V/24V両対応も多い)。

500mlペットボトルを複数本収納できる15L程度の容量のものが人気のようですが、より小型で、飲み物1本を保温・保冷できるペルチェ式のドリンクホルダーなどもあります。これらがあれば、夏場でもカフェインフリーのスポーツドリンクやお茶を、いつでも冷たい状態で飲むことができ、こまめな水分補給が促進されます。

電源が不要な選択肢として、サーモス(THERMOS)や象印マホービン(ZOJIRUSHI)といった魔法瓶ブランドの、大容量水筒(ジャグ)を活用するのも非常に有効な手段です。経済的で、電源に依存せず、冬場は保温もできるのが強みですね。

車載ポット(湯沸かし)のメリット

そして、ジレンマのもう一方、「覚醒(緊急時)」を支えるのが、DC24V対応の車載用湯沸かしポット(電気ケトル)です。

40℃から100℃まで細かく温度設定が可能なものや、1Lの大容量タイプなど、様々な製品があります。これらの湯沸かし器は、単に「カップラーメンや温かいお茶が飲める」という快適装備にとどまりません。

これらの湯沸かし器の最大のメリットは、眠気を感じた「今、その瞬間」に、インスタントコーヒーやカフェイン入りのお茶を淹れられることです。これにより、カフェイン摂取のためにコンビニを探し、駐車スペースの問題に直面する必要がなくなります。

これが何を意味するかというと、ドライバーは「覚醒」のタイミングを他(インフラ)に依存せず、自ら完全にコントロールできるようになるんです。

車載保冷庫が「水分補給(常時)」を支え、車載湯沸かし器が「覚醒(緊急時)」を支える。この2つは、あのジレンマに対する具体的な製品ソリューションと言えます。

便利なドリンクホルダーとゴミ箱事情

飲料を車内に持ち込んでも、それを安全に保持し、適切に廃棄できなければ、快適な環境とは言えません。

ドリンクホルダーの重要性

飲料を車内に持ち込んでも、それを安全に保持できなければ意味がありません。トラックのキャビンは乗用車以上に揺れるため、安定したドリンクホルダーは必須アイテムです。中途半端なホルダーでは、走行中の振動で飲み物がこぼれ、運転への集中を妨げたり、車内の機器を汚損したりする原因にもなりかねません。

トラック特有の製品として、助手席のアシストグリップ(手すり)部分にがっちりと固定するカップタイプがあり、揺れる車内でもペットボトルや灰皿を安定して保持できます。

車用ドリンクホルダーを選ぶ際のポイントは、固定方法(アシストグリップ式、エアコン送風口式、据え置き式など)が自分の車種に適しているか、そしてホルダーの直径が、使用したいペットボトルや缶のサイズ(例:直径73mmなど)に対応しているかを確認することです。

飲み終わった後のゴミ箱事情

最後に、「黄金の」とは別の、飲料として消費した後の「空のペットボトル」の処理も、ドライバーにとっては課題の一つです。

車内を清潔に保つため、多くのドライバーはゴミ箱を設置する工夫をしています。例えば、大きなプラスチック製のコーヒー缶を再利用してゴミ箱にしたり、ドアポケットに収まる小型のゴミ箱を利用したりする例があるようです。

しかし、ここでも根本的な問題として、SA/PAやコンビニに「駐車してゴミを捨てる」ことの困難さが関係します。ゴミを捨てるためだけに、満車の駐車場で空きを探すのは非効率であり、結果として空のペットボトルやその他のゴミが車内に溜まっていくことになります。車内にゴミが溜まれば、特に夏場は悪臭や害虫の原因ともなり、労働環境の悪化に直結してしまいますよね。

トラックドライバーとペットボトルの総括

ホント何気なく気になった「トラックドライバー ペットボトル」というキーワードを深掘りしてみると、本当に色々な側面が見えてきました。

社会問題としての側面

「黄金のペットボトル」 問題は、単なる個人のモラルやマナーの問題として片付けるべきではありません。その本質は、コンプライアンス強化(430休憩)による休憩需要の集中、慢性的な大型車駐車マスの不足、そしてドライバーの高齢化といった要因が複雑に絡み合った、物流業界の「構造的な問題」です。

この問題の解決には、一方的な非難ではなく、多角的なアプローチが不可欠です。NEXCO各社が進める駐車マスの拡充といった物理的なインフラ整備、全日本トラック協会が進める携帯トイレの配布のような事業者側のサポート、そして「トラックカーナビ」のようなIT技術を活用したドライバー側の効率的な休憩場所の探索。これら関係者全員の取り組みを、両輪として継続的に進めていく必要があるんだなと痛感します。

生活の相棒としての側面

同時に、もう一つの側面である「飲料」としてのペットボトルは、ドライバーの健康維持と安全運転に不可欠な「生命線」であることを再確認する必要があると思います。

ドライバーが直面する「水分補給のジレンマ」(覚醒のためのカフェイン摂取と、利尿作用によるトイレ問題のトレードオフ)は、この職業の過酷さを象徴しています。

このジレンマに対し、車載冷蔵庫や湯沸かし器といったアメニティを戦略的に活用し、「水分補給(カフェインフリー)」と「覚醒(カフェイン)」をプロフェッショナルとして飲み分ける自己管理能力こそが、法令遵守と安全運転を両立させる、現代のトラックドライバーに求められる重要なスキルの一つなのかもしれませんね。

このキーワードは、現代の物流が抱える根深い課題と、それを克服するための現場の知恵や技術的ソリューションの両方を鮮明に映し出す鏡です。この記事が、ドライバーの皆さんの労働環境や車内環境が少しでも改善されるための一助となれば幸いです。